資生堂 専科から生バームクレンジングとして、パーフェクトメルティングバームが発売されました。クレンジングには様々なタイプがありますが、その中でも、DUOを筆頭にクレンジングバームが人気ですが、専科の生バームと、DUOのような一般的なバームでは、一体何が違うのでしょうか?

実は、生バームクレンジングとクレンジングバームは全然違います!全くの別物

この記事では、化粧品開発者の私が生バームとバームの違いを詳しくご説明します。

本記事の内容

- 生バームとバームクレンジングの違いを、現役の化粧品開発者が詳しく解説

この記事を書いている人

コスメデイン

- 大手化粧品メーカーで15年以上化粧品開発を担当

- 今も現役の化粧品開発者

- 美容雑誌の監修経験あり

- 現役の化粧品開発者が業界の最前線で得てきた知見を「コスメの真実」としてお届けします!

美容雑誌の監修に協力させて頂きました(一部抜粋)

▶【2023年】乾燥肌向け保湿フェイスパウダーのおすすめ8選。プチプラ、ツヤ肌タイプなどLDKが比較

▶ 乾かないメイクは下地を要チェック! 成分&テクスチャーのポイントは? LDKが紹介

▶ ジュワッと発光肌! 乾燥季節こそハイライト使いがおすすめです。LDKが紹介

▶ 「肌が弱い=洗顔は弱酸性」は思い込み? 敏感肌のスキンケアポイントをLDKが紹介

▶ 「インフルエンサーの真似しよ」はNG?ベースメイクの秘訣をLDKがおすすめ

▶ 顔だけ真っ白!ファンデ失敗の回避方法をLDKがおすすめ

▶ 実はメイク落とせてない!?クレンジングの間違いない選び方をLDKがおすすめ

▶ 【日焼け止め】美容成分入りの思わぬ落とし穴とは?買う前に知るべき注意点(LDKおすすめ)

クレンジングバームとは?

バーム状のクレンジング(クレンジングバーム)として最も有名なモノの一つがDUOですね。テレビCMに注目されがちですが、その品質も素晴らしいです。

以下がDUO ザ クレンジングバームの全成分です。

全成分

パルミチン酸エチルヘキシル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、炭酸ジカプリリル、トリイソステアリン酸PEG-20グリセリル、ポリエチレン、トリイソステアリン酸PEG-5グリセリル、トコフェロール、カニナバラ果実油、アンマロク果実エキス、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、グルコシルセラミド、加水分解コラーゲン、加水分解ヒアルロン酸、α-グルカン、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、乳酸桿菌/ブドウ果汁発酵液、ノイバラ果実エキス、プルーン分解物、クリサンテルムインジクムエキス、ソメイヨシノ葉エキス、トルメンチラ根エキス、豆乳発酵液、メマツヨイグサ種子エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、タチジャコウソウ花/葉/茎エキス、オウゴン根エキス、キハダ樹皮エキス、ビルベリー葉エキス、オウレン根エキス、カミツレ花エキス、クチナシ果実エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、ハマメリス葉エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、水、BG、PEG-7(カプリル/カプリン酸)グリセリズ、フェノキシエタノール

クレンジングバームは油系ベースです。多量のオイルが配合されていますから、圧倒的なクレンジング力を誇り、目元用メイクやウォータープルーフタイプの日焼け止めも落とす事が出来ます。

イメージ的にはオイルクレンジングを固めたモノですが、固めるために配合する原料がキーとなります。

以前のクレンジングバームでは、リップなどに配合されるワックス類(固形脂)で固めていました。ワックス類はバーム状にするには最適な原料ですが、温度による勾配が激しい原料でもあります。つまり、低温や室温ではバーム状を保っていますが、高温になると柔らかくなり、バーム状を保てなくなるのです。

これはつまり、使用感を大きく損ねますし、柔らかい状態が長時間続くと相分離を起こしてしまい、安定性に大きな課題がありました。しかし現在のバームタイプでは、固める原料にポリエチレンを用いるケースが多いです。DUOもポリエチレンで固めています。

ポリエチレンは温度による勾配が小さく、ある程度高温に置かれても、バーム状態を保っていられますから、DUOに代表される昨今のポリエチレン系のクレンジングバームは、使用感と安定性が劇的に向上しています。しかも、クレンジングバームは油系ベースでありながら、洗い上がりが素晴らしく良いです。

何故なら、

クレンジングの洗い上がりの良さを決定づけるキー原料は界面活性剤。

油系ベースであるオイルやバームにおいて、メイクを落とすだけであれば界面活性剤は必要ないです。これらには多量のオイルが配合されており、メイクをオイルで包み込み浮かせる事でクレンジング力を発揮します。

しかしその後の洗い流しを考慮すると、オイルだけでは全く洗い流す事は出来ませんから、界面活性剤の力が必要になります。

つまり、オイルやクレンジングバームに配合される界面活性剤は、クレンジング力のためではなく、洗い上がりの改善や濡れた手でも使えるために配合されるのです。

オイルクレンジングをご使用の際、すすぎの水で綺麗に洗い流されず、後肌がヌルヌルするという経験をされた事はありませんか?

界面活性剤を高配合する事で洗い上がりが良くなり、ヌルヌルは改善されますが、オイルクレンジングの場合、界面活性剤の配合量に限界があります。オイルクレンジングは液状ですから、界面活性剤を高配合すると、界面活性剤とオイルが分離してしまうのです(相分離)。

しかし、クレンジングバームはバーム状ですから、この相分離が起こりにくく、界面活性剤を高配合出来ます。結果として、油系ベースでありながら洗い上がりも良くなるのです。

実際、DUOは、油系ベースであるのにW洗顔不要としています。

ただし、油系ベースである事に変わりはないので、実際使ってみて、残り感がお感じになるようでしたらW洗顔をおすすめします。クレンジングバームは人肌でとろけるようなテクスチャーが楽しくて病みつきになりますね。

以上まとめると、DUOを代表とする一般的なクレンジングバームの特徴は以下になります。

ポイント

- 油系ベース

- ポリエチレンでバーム状に固める

- 圧倒的なクレンジング力

- 油系ベースでありながら洗い上がりは良い

- 人肌でとろけるようなテクスチャーが使っていて楽しい

生バームクレンジングとは?

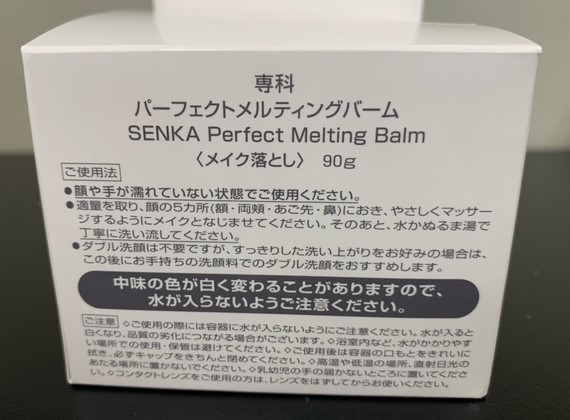

資生堂 専科から発売された生バームクレンジング(パーフェクトメルティングバーム)。生とついていますが、バームと違うのでしょうか?

実は、

最重要ポイント

生バームとバームは全然違います!全くの別物!!

そもそも、DUOに代表される一般的なバームは油系ベースですが、専科の生バームは水系ベースです。なので、両者は、水と油くらい違います。

資生堂 専科 生バームクレンジングの正体は、高内相のクリームクレンジング。生バームクレンジングはクリームクレンジングの一種なんですね。

内相にオイルが高配合されているため(高内相)、非常にクレンジング力が高く、水系ベースでもありますから洗い上がりにも優れるという特徴を持ちます。

専科 生バーム(パーフェクトメルティングバーム)の全成分表示です。

全成分

ミネラルオイル、エチルヘキサン酸セチル、ソルビトール、水、グリセリン、ステアリン酸スクロース、BG、PEG-60水添ヒマシ油、ココイルメチルタウリンNa、キサンタンガム、ハチミツ、コメ胚芽油、セリシン、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、PPG-15ブテス-20、パルミチン酸エチルヘキシル、クエン酸Na、クエン酸、メタリン酸Na、EDTA-3Na、ソルビン酸K、BHT、トコフェロール、フェノキシエタノール、香料、酸化鉄

専科の生バームは高内相クリームクレンジングですから、乳化タイプです。乳化と聞くと乳白色のイメージがありますが、専科の見た目は半透明です。この半透明感が、生のイメージを強くしているかもしれませんが、高内相タイプは条件が整うと、乳化タイプでありながら、外観を透明~半透明にする事が出来ます。

この技術を専科は上手に使っていますね。さすが資生堂です。

専科 生バームのような高内相タイプはテクスチャーも独特です。バーム状がとろけてオイルに変化します。これを専門的には転相と言います。

高内相クリームタイプである専科は水系ベースです。外側は水系が占めており、塗布行為によって、内側から多量のオイルが出てきます。これを、バーム状がとろけてオイル状にと表現しています。

高内相の名前の通り、多量のオイルが配合されていますから、抜群のクレンジング力。そして、水系ベースであるので、洗い上がりにも優れW洗顔不要です。

抜群のクレンジング力と洗い上がりの良さを誇る、高内相クリームタイプは、数あるクレンジングの中で私が最も好きなタイプでもあります。

ただし、注意点が2つあります。

まず1つ目。

クリームクレンジングには、専科の生バームのように、高いクレンジング力と洗い上がりの良さを両立する高内相とそうではないモノがあります。

商品周りには高内相なんて表記はありませんから、以下記事を参考に、全成分表示で判別してください。非常に簡単です。

そして2つ目。

専科 生バームのような高内相クリームクレンジングは水厳禁です。専科にも以下のように、大きく注意表示されています。

必ず、乾いた手、乾いた状態でお使いください。

以上まとめると、専科 生バームの特徴は以下になります。

ポイント

- 生バームクレンジングは、バームと言いながら水系ベースのクリームクレンジングの一種

- オイル(内相)が高配合された高内相タイプ

- 高いクレンジングと洗い上がりの良さが特徴

- W洗顔不要

- 水厳禁!

おわりに

資生堂 専科 パーフェクトメルティングバームは、生バームと言いながら、一般的なバームとは全く異なる高内相タイプで、クリームクレンジングの一種です。高内相クリームクレンジングは、抜群のクレンジング力と洗い上がりの良さを誇る、クレンジングとしては非常に高機能です。

ですから、品質には申し分なく、むしろ、高内相クリームクレンジングを生バームと表現した資生堂のワードセンスと販売戦略が秀逸すぎます。

再度、以下に一般的なクレンジングバームと生バームクレンジングの違いをまとめておきます。

| 一般的なクレンジングバーム | 生バームクレンジング | |

| ベース | 油系ベース | 水系ベース |

| 剤型 | オイルを固化 | 高内相クリーム |

| クレンジング力 | 高い | 高い |

| W洗顔 | 不要だがW洗顔推奨 | 不要 |

| まつエク | OK | OK |

| 濡れた手 | NG | 絶対NG |

コスメには様々なアイテムがありますが、クレンジング程、剤型の種類が多いモノはありません。

クレンジングはご自身のメイクスタイルに合わせて選ぶべきであり、そのためにはクレンジングの種類と特徴を知る必要があります。

是非、以下記事を参考に、ご自身にあったクレンジングをお選びください。

※本記事の内容は個人の見解であって効果を保証するものではありません