皆様は、化粧品の心臓部とも言える剤型について、どれほどご存知ですか?

この記事では、化粧品がどのようにしてその独特な感触を生み出しているのか、水中油と油中水の剤型の基本を、現役の化粧品開発者がわかりやすく解説します。界面活性剤の役割から、これらの剤型が化粧品の特性にどう影響するのか、そしてそれが私たちの肌にどのように作用するのかを学ぶことができます。

化粧品選びにおいて重要なポイントである剤型の理解を深め、より自分に合った製品を見つける手助けとなるでしょう。

本記事の内容

- 化粧品の心臓部ともいえる剤型について、現役の化粧品開発者が詳しく解説

この記事を書いている人

コスメデイン

- 大手化粧品メーカーで15年以上化粧品開発を担当

- 今も現役の化粧品開発者

- 美容雑誌の監修経験あり

- 現役の化粧品開発者が業界の最前線で得てきた知見を「コスメの真実」としてお届けします!

美容雑誌の監修に協力させて頂きました(一部抜粋)

▶【2023年】乾燥肌向け保湿フェイスパウダーのおすすめ8選。プチプラ、ツヤ肌タイプなどLDKが比較

▶ 乾かないメイクは下地を要チェック! 成分&テクスチャーのポイントは? LDKが紹介

▶ ジュワッと発光肌! 乾燥季節こそハイライト使いがおすすめです。LDKが紹介

▶ 「肌が弱い=洗顔は弱酸性」は思い込み? 敏感肌のスキンケアポイントをLDKが紹介

▶ 「インフルエンサーの真似しよ」はNG?ベースメイクの秘訣をLDKがおすすめ

▶ 顔だけ真っ白!ファンデ失敗の回避方法をLDKがおすすめ

▶ 実はメイク落とせてない!?クレンジングの間違いない選び方をLDKがおすすめ

▶ 【日焼け止め】美容成分入りの思わぬ落とし穴とは?買う前に知るべき注意点(LDKおすすめ)

界面活性剤とは?

化粧品は水と油で出来ています。商品の全成分表示を見ると、水と様々な油の表示があると思います。

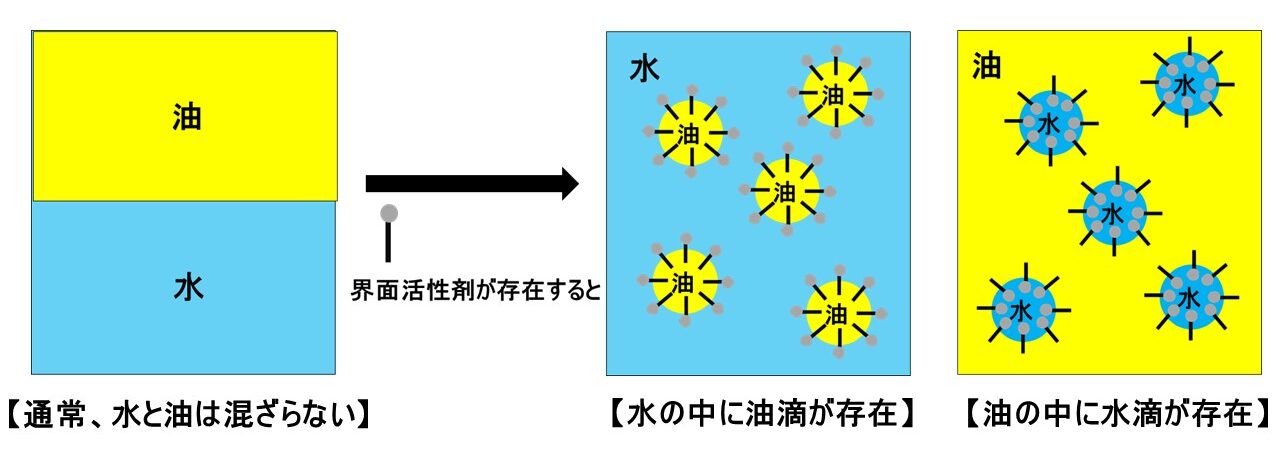

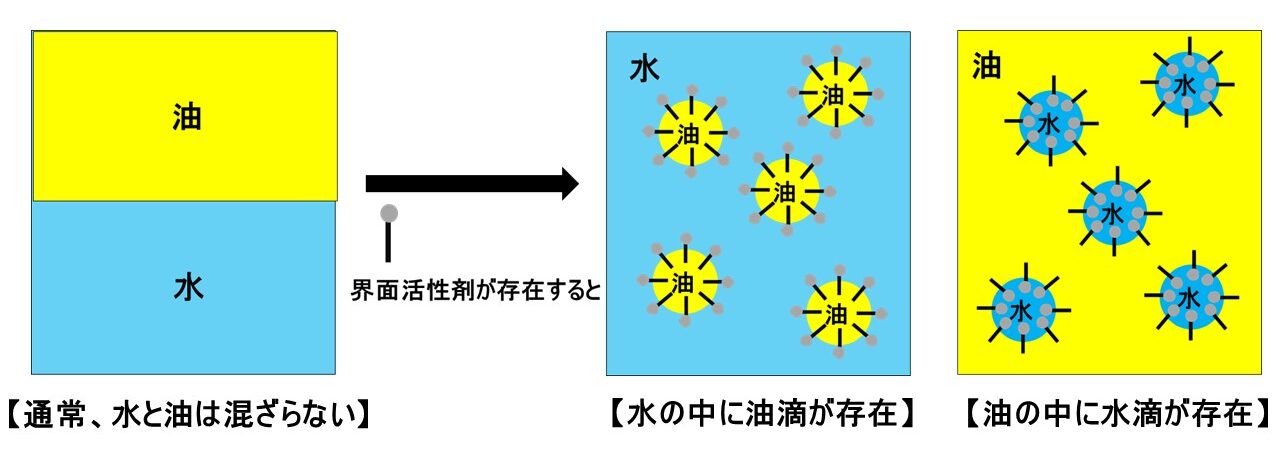

しかし、仲が悪いさまを「水と油」と表現するように、通常、水と油は混じり合いません。

水と油を混じり合わせるための成分が界面活性剤です。界面活性剤を、乳化剤と表現することもあります。

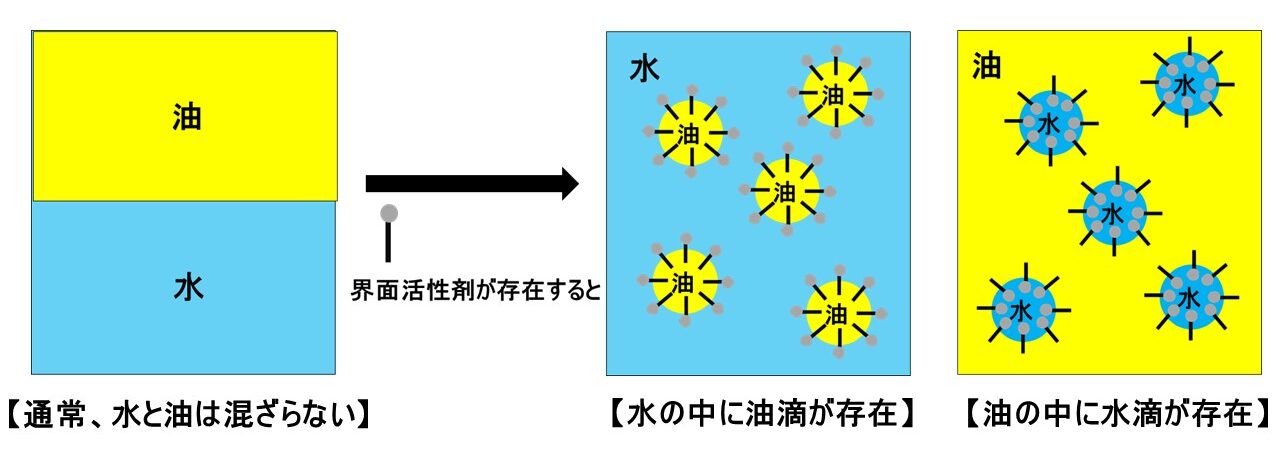

上図が界面活性剤の模式図です。

界面活性剤は水となじみのよい(水の性質を持った)親水基と、油となじみのよい(油の性質を持った)疎水基(親油基)を持っています。

つまり、界面活性剤は、親水基と疎水基から成るので、水と油、両方の性質を有しているのです。

剤型とは?

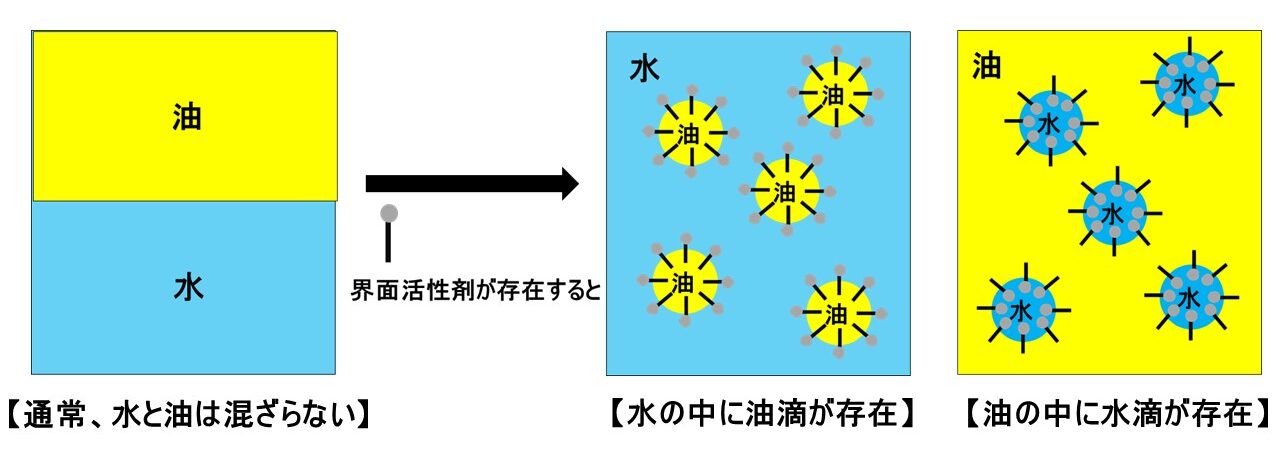

水と油が一緒になると、図のように、両者は混ざらず、比重の軽い油が上にいきます。この状態でいくらかき混ぜても、絶対に混ざり合うことはないです。

しかし、界面活性剤が存在すると、片方が細かい液滴となって、水と油は混ざります。

何故なら、界面活性剤は、水と油、両方の性質を持っていますから、水と油の仲を取り持って、両者を混ざり合わせることが出来るのです。

このように、お互いに混ざり合わない液体の一方を、細かな液滴にして、他方に混ぜること(正確には、他方に分散させること)を乳化と言います。

そして混じり合った状態のことをエマルション(エマルジョン)or乳化物と言います。

細かな液滴となって混ざると(分散すると)、光の屈折率の関係で、白濁します。

ですから、エマルションである乳液やクリームは白いのです。

図に示した通り、エマルションには2種類の型があり、このエマルションの型のことを剤型と言います。

もう少し詳しくご説明します。再度、図をご覧ください。

水と油の中に界面活性剤を入れてかき混ぜます。

すると、油の周りに界面活性剤が配向して、油が細かな液滴になります。この液滴が水の中に分散して、水と油が混ざり合うようになります。

このように、水の中に油が分散したものを、「oill in water」から、o/w(オーパーダブル)、もしくは、水中油と言います。

食品で言えば、牛乳が水中油に該当します。

反対に、油の中に水が分散したものを、「water in oil」から、w/o(ダブルパーオー)、もしくは、油中水と言います。

食品で言えば、バターが油中水に該当します。

つまり化粧品には、水中油(o/w)と油中水(w/o)の2つの剤型タイプが存在するのです。

細かな滴で分散しているものを内相、分散させているもう一方を、外相もしくは連続相と言います。

水中油の場合、内相は油で、外相は水です。油中水の場合はその逆で、内相が水で外相が油になります。

また、「水中油」、「油中水」どちらの剤型タイプになるかは、界面活性剤の種類によって決まります。

ですから、化粧品を開発する時、水中油、油中水、どちらの剤型にするかを決めて、界面活性剤を選択します。

一方を細かな液滴として他方に分散させる際、液滴が多いほど粘度は高くなります。

水中油(o/w)を例にとると、乳液は、化粧水に比べて、少しドロッとしていますよね。これを粘度があると表現しますが、乳液は、水の中に油が分散しているエマルション(乳化物)なので、粘度があります。

この液滴をもっと増やしたもの(油を増やしたもの)がクリームです。クリームは乳液以上に粘度があります。

このように、一方の液体の量によって、エマルションの粘度をコントロールして、乳液にするか、クリームにするかを決めることも出来ます。

乳液やクリームなどの化粧品は、通常では混ざり合わない水や油が、界面活性剤の力を借りて分散しているだけです。溶解しているわけではありません。

ですから温度や紫外線などの外的要因によって、液滴の周りに存在する界面活性剤の配向が崩れると、分散状態を保つことが出来なくなります。

これが分離です。

乳液やクリームなどのエマルションは、水や油が「溶解」しているわけでなく、「分散」していると説明しましたが、溶解する場合もあります。

それが化粧水です。

香料配合の化粧水はたくさんありますよね。香料は油の特性に近いので、水には溶けません(水溶性のものもありますが稀です)。ですからこのままでは、化粧水に配合することは出来ません。

そこで界面活性剤の登場です。

化粧水に香料を配合する場合、その配合量はわずかです。このように、配合量がわずかな場合、界面活性剤によって、化粧水に香料を溶解させることが出来ます。

これを可溶化と言います。

化粧水の全成分表示を見ると、界面活性剤の記載がありますよね。

「肌なじみの向上のため」ですが、「香料を可溶化させるため」にも配合するのです。

おわりに

いかがでしょうか?

化粧品の世界において、剤型の理解は、ただの専門知識ではなく、より良い製品選びへの一歩となります。

この記事を通して、水中油(o/w)と油中水(w/o)の剤型が、化粧品の感触や機能にどのように影響を与えるのかをご理解いただけたことでしょう。

界面活性剤の役割から、エマルションの形成過程、そしてそれが私たちの肌に与える影響まで、化粧品の根底にある科学を垣間見ることができました。日常で手に取る化粧品一つ一つには、このような深い科学と開発者の思いが込められています。

今後の化粧品選びにおいて、この知識が皆様の美容ライフをより豊かなものにすることを願っています。化粧品の剤型を理解することは、自分自身の肌に合った最適な選択をするための重要な鍵となるのです。

※本記事の内容は個人の見解であって効果を保証するものではありません